引言

在过去的几年里,区块链技术的崛起如同一场金融领域的革命。各种各样的加密货币、去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)层出不穷,吸引了投资者和科技爱好者的注意。然而,随着这一技术的发展,法律法规的滞后也给市场带来了诸多挑战。这时候,我们需要深入分析区块链金融法律法规的案例,以更好地理解这个新兴领域。目前,各国的法律框架如何回应区块链技术,真的能跟上其发展速度吗?

区块链的本质与金融背景

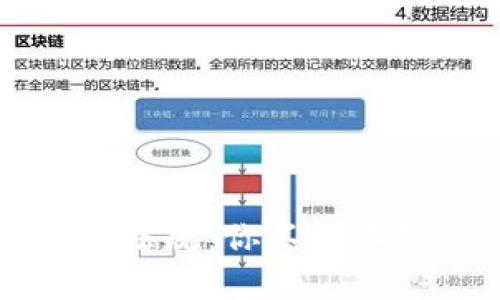

为了深入理解区块链金融的法律法规,我们首先需要明确区块链的本质。区块链是一种分布式账本技术,允许数据在一个去中心化的网络中安全地记录和交换。其核心特征包括透明性、不可篡改性和去中介化。这些特征使得区块链在金融领域具有了巨大的应用潜力,例如跨境支付、资产管理和供应链融资等。

法律法规变革的必要性

区块链的快速发展要求法律法规必须与时俱进。现有的许多法律框架是为传统金融市场而设计的。当它们面对区块链这样的新兴技术时,往往显得力不从心。例如,证券法与反洗钱法在面对加密货币投资和交易时,可能无法提供足够的指导或保护。

各国法律法规的应对措施

全球范围内,各国对于区块链及其相关金融活动的法律回应不尽相同。在美国,SEC(证券交易委员会)对加密货币的监管极为严格,尤其是当这些货币被视作证券时。相比之下,某些国家,如瑞士和新加坡,则采取了更为宽松和开放的态度,努力在吸引创新与保护投资者之间取得平衡。

案例分析:美国的SEC行动

让我们看看美国的一个实际案例。2017年,SEC对一款名为“DAO”的加密货币项目采取了行动,认为其代币符合证券的定义。这一判决对市场产生了深远影响,促使创业者更加谨慎地设计他们的融资结构,以避免违反证券法。从这个案例中我们可以看出,如何在创新与合规之间找到平衡,是参与区块链金融的企业必须面对的挑战。

案例分析:瑞士的监管框架

与美国截然不同,瑞士的FINMA(金融市场监管局)推出了区块链金融的指导原则,说明如何将现行的法律规则应用于数字资产。在这些原则中,FINMA明确表态要支持金融科技创新,促进区块链技术发展。例如,允许某些类型的ICO(首次代币发行)合法进行,这鼓励了大量初创企业的诞生。

中国的政策环境

在中国,区块链技术得到认可,但与之相关的加密货币交易却被严禁。中国政府在2019年发布了关于区块链的政策,强调要加大技术研发与应用的力度,但同时也对ICO等金融活动采取了强有力的监管。这种政策背景既提供了发展空间,却又增加了合规的复杂性。

行政与司法监管的挑战

一个值得关注的问题是,区块链技术的去中心化特性使得传统的监管模式面临挑战。如何对跨国交易进行监管,如何打击虚假项目和诈骗行为,都成为了法律机构亟需解决的难题。现有的法律需要根据技术的特点进行相应调整,以适应这一新兴领域。

未来发展的展望

未来区块链金融法律法规的演变将更加灵活与适应性强,更加注重技术的发展动态与市场需求。可以预见的是,随着技术的成熟,法律法规的初步框架将不断完善,以实现更好的监管和支持。此外,各国之间的合作与信息共享,也将有助于形成更加统一与透明的全球标准,从而推动区块链金融的健康发展。

常见问题及详细解答

如何在遵循法规的情况下进行区块链金融活动?

在进行区块链金融活动时,首先要明确所在国家或地区的法律法规。这包括注册公司、遵循反洗钱规定、消费者保护法等等。此外,了解适用于自己的区块链应用或项目的具体法律要求至关重要。咨询法律专业人士或合规专家能够帮助公司设计符合监管要求的商业模式,以减少潜在的法律风险。

未来区块链金融法律法规会有哪些趋势?

未来区块链金融法律法规将在以下几个方面发展趋势:一是更加明确区块链技术和加密资产的法律地位,二是加强国际间的合作,避免监管真空,三是借助智能合约等技术工具提高合规的效率。随着公众与行业参与者对区块链的理解增加,法律法规将趋向于更具包容性和灵活性,真正服务于创新与安全的双重需求。

结语

总的来说,区块链金融的法律法规是一个复杂而迅速演变的领域。随着技术的不断进步,法律也必须及时调整,以确保既能保护投资者利益,又不阻碍技术的创新。通过对案例的深入分析,我们可以更清晰地认识到这一过程中的挑战与机遇。希望读者在今后的区块链金融活动中,能够更加熟练地驾驭法律法规的讨复与创新。